当院の歩み

伝統ある鍼灸医学の真髄を基盤とし、東西両医学の提携により治療の完璧を期すると共に、鍼灸医学の発展と鍼灸医療を通じて社会に貢献することを目的として、昭和42年9月15日東洋医学研究所®を設立いたしました。

そして、鍼灸医学の基礎研究・臨床試験によって鍼灸施術を行ない、多くの研究を積み重ねてまいりました。

また、明日の鍼灸界を担うに足る鍼灸師の養成を行い、多くの開業鍼灸師を輩出してまいりました。

そして、東洋医学研究所®グループとして社会に貢献しており、斯界から高い評価をいただいています。

治療理念

上医は未病を医す、中医は人を医す、下医は病を医す

私たちが病気に冒されますと、程度の差はありますが、肉体的・精神的苦痛に悩まされます。

そして医療費の負担や仕事の能力が低下することにより、経済的損失をこうむり、社会的活動に支障をきたします。

また、病気によっては全治しないでいわゆる後遺症を残したり、数年にわたり苦痛をあじわったり、一生涯いろいろな肉体的・精神的障害に悩まされる人も多くおられます。

このように病気になって、肉体的・精神的・社会的に損害をこうむってから、医療を求めるのは愚かなことであって、病気を未然に予防することが万全であります。

先進文化国家においては、つとに「疾病予防は、いかなる治療にも勝る」と言われております。

このことは東洋医学の最も得意とするところで、隋末から唐初の中国の医聖といわれたソン・シバク(A.D.581-673)が著した「千金方」(千金より重い人命のための医書の意味)の第一巻に「上医は未病を医す・中医 は人を医す・下医は病を医す」と述べられております。すなわち、病気をもった人を治療するだけでなく、病気を未然に医すことができる医者が上医であると喝破しております。

疾病の予防こそが医師の第一義的使命であり、病気の治療は第二義的な使命であります。

要するに鍼灸医学は疾病予防の「健康管理の鍼治療」が第一医療で、次いで 病気を治療し治すことが第二医療で、これ以上悪くならないようにすることが第三医療であると言っております。

近代医学は種々検査をし、その結果から器質的疾患が認められなければ病気ではないとし、治療はしないのであります。

所⻑ 橋本髙史

- プロフィール

- 氏名橋本高史

- 出身福井県

- 生年月日昭和51年2月21日

- 略歴

- 平成12年4月新潟リハビリテーション専門学校(現:新潟看護医療専門学校) 鍼灸療法科 入学

- 平成15年3月新潟リハビリテーション専門学校 鍼灸療法科 卒業

はり師・きゅう師国家資格取得 - 平成15年3月東洋医学研究所®にて黒野保三先生に師事

- 平成24年7月東洋医学研究所® 主任

- 令和3年10月黒野保三先生死去に伴い、18年半の修業を終え東洋医学研究所®所長就任

初代所⻑ 黒野保三先生

- 略歴

- 1930年名古屋市熱田区に生まれる

- 1949年名古屋盲人技術学校卒

- 1956年名古屋市中村区で二葉鍼灸療院開院

- 1960年岐阜県立下呂病院勤務のかたわら鍼治療の研究を開始

名古屋大学に生理学教授高木健太郎先生に師事、鍼の生理学的研究を始める - 1967年名古屋市千種区で東洋医学研究所®設立・所長就任

後輩の育成を始め、多くの弟子の育成に尽力 - 1969年中医師免許取得

- 1971年日本鍼灸学会常任理事

- 1972年日本鍼灸学会愛知地方会設立に尽力・副会長

- 1975年日本鍼灸医学会設立に尽力・事務局長兼常務理事就任

- 1976年名古屋市立大学医学部第一解剖学教室研究員

- 1977年明治鍼灸短期大学非常勤講師

東洋医学研究財団設立に尽力・評議員 - 1979年東洋医学研究財団附属鍼灸院院長就任

- 1980年(社)全日本鍼灸学会設立に尽力・常務理事

(社)全日本鍼灸学会組織部長 - 1982年(社)全日本鍼灸学会研究委員会

慢性肝機能障害班班長 - 1984年(社)全日本鍼灸学会総務部長

- 1986年(社)全日本鍼灸学会研究委員会不定愁訴班班長

- 1987年経絡治療学会東海支部支部長

- 1993年財団法人愛知糖尿病リウマチ痛風財団評議員

日本伝統鍼灸学会評議員

第3回世界鍼灸学術大会副組織委員長 - 1994年(社)全日本鍼灸学会愛知地方会名誉会長

(社)全日本鍼灸学会副会長 - 1996年(社)全日本鍼灸学会参与

- 1997年(財)東洋医学研究財団理事

- 2008年(一社)生体調整機構制御学会設立・代表理事

(公財)東洋医学研究財団顧問 - 2008年(一社)生体調整機構制御学会設立・代表理事

(公財)東洋医学研究財団顧問 - 2011年(社)全日本鍼灸学会名誉会員

- 2012年(公社)生体制御学会設立名誉会長就任

- 2013年(一社)日本未病システム学会評議員

- 2014年日本伝統鍼灸医学会顧問

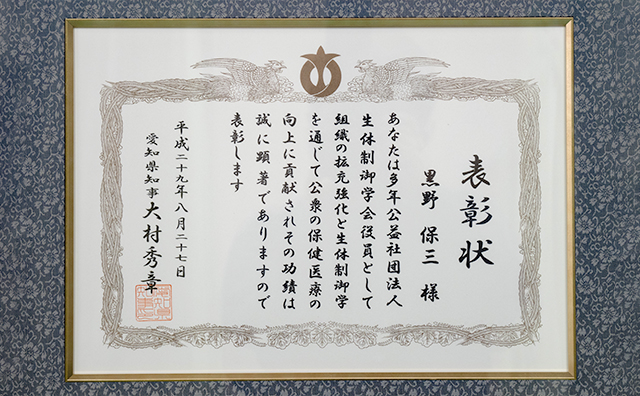

- 受賞

- 代田賞奨励賞2回(1984年・1993年)

- (社)全日本鍼灸学会会長賞2回(1991年・2001年)

- 第1回高木賞(1997年)

- 大村秀章愛知県知事より「愛知県知事表彰」(生体制御学功労者表彰)(2017年)

生涯現役で2021年9月27日に永眠されました。享年92歳。

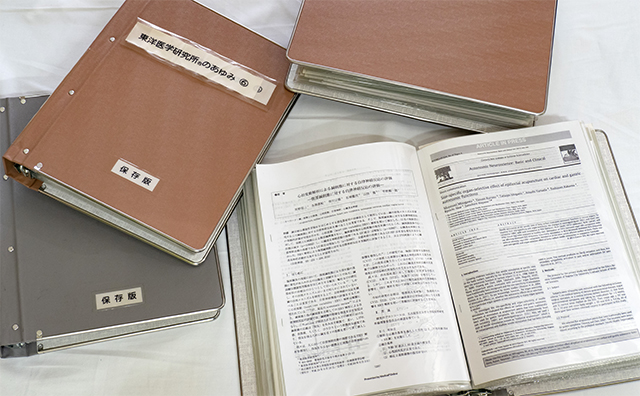

著書の紹介

東洋医学研究所®の広報活動や研究業績について

当院は、名古屋大学や名古屋市立大学などとの共同研究を長年に渡り行っており、その研究実績は全国各地の大学や研究機関から高い評価を得ています。

研究実績や広報活動の内容は当ブログにまとめておりますので、ご興味のある方は下記のリンクボタンよりご覧ください。